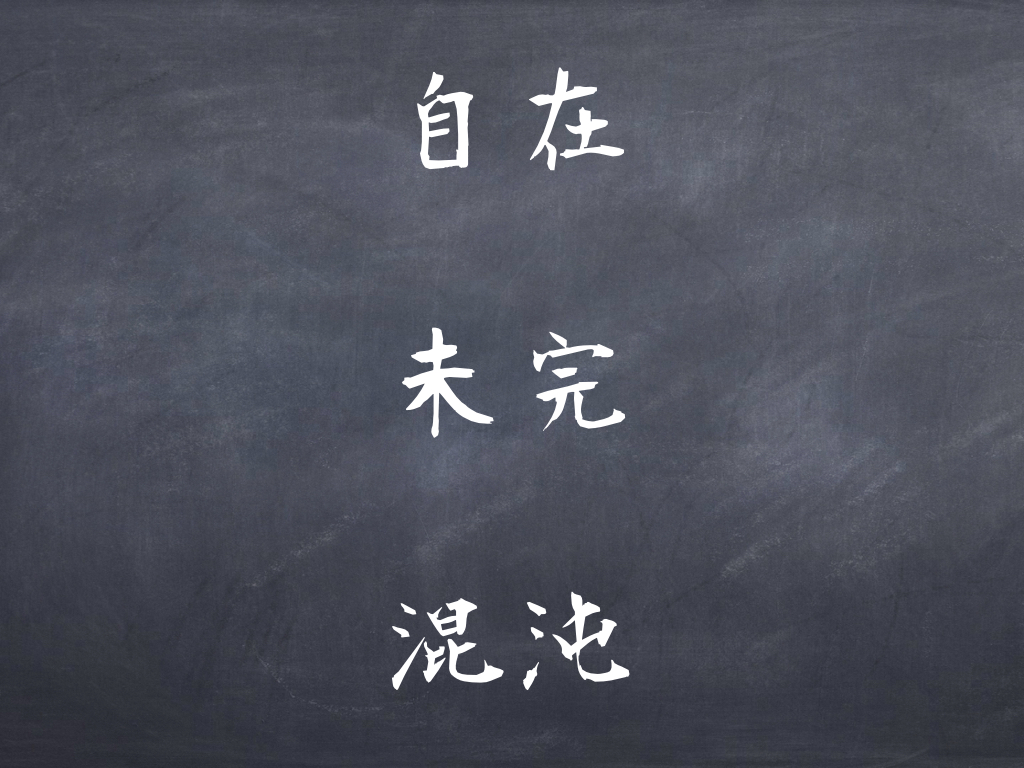

『自在』(焦点の一)

学習対象自体と、それを理解する上で必要となる関連知識の体系が丸ごと頭に入っており、かつそれらが即座に出てくる状態。

このような、『思考の土台』として『自在』に活用出来る知識・問題については、無為に時間を割かないよう心がけよう。

楽に解ける問題を解き続け、容易に思い出せる知識のみ確認し続ける。これは落ちる受験生の典型である。出来ることを確認するのは楽しいことだが、志望校合格が目標ならば、これは失敗の素である。

合格のために必要なことは『自由自在に活用出来る知識』を最大限増やすことであり、すでに完璧になった問題や知識にこだわり続け、『偽りの達成感』を得ることではないのだ。

もちろん、すでにその大半について『完璧』に習熟している教材であっても、明確な意図を持ち、残り時間と相談した上での論理的判断としてこれを選択する場合についてはなんら問題はない。

たとえば、全体を一気に見渡すことで知識間構造を広く・深く把握したり、忘却への対抗としてメンテナンスを行うことを目的に、それを学び直すことには大きな意義があるだろう。

しかし、何も考えず、ただひたすらに「楽だから、楽しいから」という理由で、『完璧な知識』に触れることにのみ時間を割き続けるとなると何が起こるだろうか?時間的資源を無為に消費することのないよう、くれぐれも注意しよう。

『未完』(焦点の二)

過去に一度は関連知識を含めた説明を独力で行うことが出来たが、現在では不正確な箇所が散見されたり、思い出すのに時間が掛かってしまう状態。

こうした、ある程度の水準まで理解はすれども、まだもって不慣れであり、『思考の土台』として活用することは難しい状態のことを、ここでは『未完』と呼ぶことにしよう。

このような状態の知識に必要となるのは、『鍛錬』(『自在化』を目的とした徹底訓練)である。

受験勉強は時間との戦いであり、逸る気持ちもわからなくはないのだが、もしこのプロセスを省略して次の単元に進む、つまり一度理解したということのみを根拠に、スラスラ説明できない状態であるにも関わらず先へ先へと進んでしまう・・・。これが習慣とされてしまうと、そこには長短ともに非常に厄介な問題が生じることとなる。

まず、短期的弊害だが、その時々の努力が点数に反映されづらくなってしまうということが挙げられる。

しっかり理解したはずなのに、テスト中になるとうろ覚えだったり、「勉強した記憶はあるのだが、必要な知識が思い出せない・・・」という状況に陥った経験はないだろうか?あるいは、「絶対正解だ!」と確信を持って解いた問題が、答案が返却されてみると不正解だったということは?

もしそうした経験に思い至るのであれば、それらは「低い習熟状態にも関わらず、それを放置し、強引に突き進んでしまった」がゆえの失敗である。

「しっかり理解する」という、学習過程において比較的高コストの段階を突破したにも関わらず、「それに慣れる」という比較的低コストの行動を行わないがゆえ、努力量に比べて成果が低く出てしまうわけだ。

必要な知識を必要な時に出力可能

これこそ、我々が学習に時間を費やす意味であり、目的地である。理解はそこに至るための高速道路でしかありえない。もちろん、ドライブを楽しむことを否定はしない。しかし、読者諸君が今まさに受験生であるならば、「その主たる目標は目的地に到達することである」ということを忘れてはならない。理解は新鮮な驚きに満ちているが、その楽しさを享受することで満足するのでなく、『出力出来る状態』をこそ求め続けるべきであるということを常に心に留めておこう。

次に、長期的弊害についてである。これに関しては、学習の進展に伴って、理解不可能な概念が増えていってしまうということがまず挙げられる。

「定期試験でもそこそこの点数を維持してきた自分の中での得意科目が、時間が経つにつれて苦手科目に成り下がってしまった・・・」という経験はないだろうか?

これは特に積み上げ科目と呼ばれる英語と数学に顕著な現象であるが、その原因について考えたことはあるだろうか?

確かに、学習の進展とともに、教わる概念の抽象レベルや複雑性が上がるのは事実ではある。しかし、実は決定的要因はそこにはない。真相は「なんとなく把握できたから、まあいっか」という低い習熟状態で良しとしてきたことのしわ寄せが徐々に顔を出すということなのである。

というのも、今学ぶ事柄はこれまでに学んだことを基礎としており、新しい事柄と向き合うには、それら既習の関連項目とも向き合わざるをえないことを意味するわけだが、「一度でも理解したら、それで問題なし」とする怠けた精神態度により生まれたこの不安定な土台が、他の建築物の土台として優れた仕事をすることはありえないのである。

つまりは、知識の正確性や想起の速度を考慮せず、ただ理解すれば問題ないとする姿勢が行き着く先は、複雑になってゆく授業内容を上手く消化するための道具立てが足りないという状況に自らを追い込んでしまう未来ということになるのだが、これが続けば、状況はさらに悪化することとなる。新しい事項を理解するための時間が、拍車をかけて足りなくなってゆくのである。

たとえば、ある日の授業中に新しく学ぶべき事柄は、それまでに学んだことを完璧に身に着けてきたA君にとっては五つしかないが、それに対して、既習事項にあやふやな箇所が多いB君については、十個以上に及ぶという状況がありえるのである。

そして、理解すべきことが二倍であろうとも、三倍であろうとも、あまねくヒトにとり、与えれる時間は平等である。一日は誰にとっても24時間であり、一週間は7日間でしかない。

こうした状況に重ねて、受験本番までの残り日数が頭にちらつく時期に差し掛かると、よほどの強制力がない限りは「理解は二の次」とし、意味も考えず、他概念との関連付けも行わず、機械的丸暗記にのみ一層頼りきりになってしまうというのが大抵である。

無論、その苦行のような行いから逃げず、立ち向かう胆力は評価されるべきであるとは思うが、しかし悲しいことに、かなりの無理を通してまで必死に詰め込んだそれらの知識は、他の知識との関連を持たないため非常にもろく、土台として活用するにはあまりにも難があり、その結果として、機械的丸暗記学習による対処療法に再度頼らざるえないというサイクルにはまり込んでしまう。

そして、さのサイクルが何度か繰り返されるうちに「当初の得意科目がいつの間にやら苦手科目に・・・」というわけだ。

では、この負の連鎖を断ち切るための正しい行いとは、どういったものになるのだろうか?

言い尽くされていることではあるが、やはり「完璧に出来るところまで遡り、遡った地点から完璧にしてゆくこと」である。まずは独力で余裕で説明できるところから再出発し、しっかりと理解し、それを同時に『鍛錬』し、完璧にし続けながら今学習しているところまで帰ってくる。そしてまたこれ以降も同じように完璧にし続けることである。

「なんとなく出来てるっぽいし、赤点はギリギリ回避出来ているからどうにかなるだろう」といった姿勢こそ、徹底的に避けなければならないものである。

盤石な基礎なくして

高い建物は建てられない

高度な概念に挑戦する際には、あらかじめその基礎を成す概念を『正確かつ即座』に出力できるようにする。そのための訓練を常に徹底し続けよう。

『混沌』(焦点の三)

そもそも自力で解くことができなかったり、あるいは仕組みがわからないにも関わらず、解答を覚えて仮初の正解を得てしまっている状態。

こうした『混沌』とした状態にある問題については、もし正解してしまった問題についてであっても、スパッと『×』を付す勇気を持つ必要がある。

「自分でもわからないけれど、なぜか解ける」とか、「さらっと一回読んだからいいだろう」とか、そのような学習態度を良しとしているようでは、いくら時間を注ぎ込もうとも、志望校への距離が縮まることはありえない。

重要なのは、新しく学ぶ概念をいかようにして自己の知識体系に位置づけるか、つまりは、新しい知識体系を自己に『構築』してゆく、その方法である。

確かに「受験勉強は時間との戦いである」という意見にも一理あるし、「早く力を付けたい。多様な問題を解けるようになりたい」と思うのも至極当然である。

しかしながら、だからといって、いきなり『鍛錬』の段階に進んではならない。知識は一旦整理し、他の知識との関連を得て初めて自分のモノとなる。新らしく獲得した概念を自己に馴染ませるためには『構築』のプロセスが必要不可欠なのだ。ちなみに、この対極にあるのが『思考停止の強引な丸暗記』ということになるのだが、これは一見効率よく見えるが、その実、覚えにくく、忘れやすく、応用も効かせずらい。

急がば廻れである。

「理由を知りたい」、「楽に記憶を保持できるようになりたい」、「忘れてもすぐに思い出せるようになれたら嬉しいな」などと感じたことはないだろうか?

それらは『構築』のその先にある。時間がないと焦る前に、まずは周辺知識との関連付けにじっくり向き合うことに最大限のリソースを投下することを徹底しよう。