知識間の『構造』を自分の中に上手く『構築』することが出来たら、次にその知識を『自在』に扱えるように再現訓練を行う。つまり、徹底的に『鍛錬』するのである。

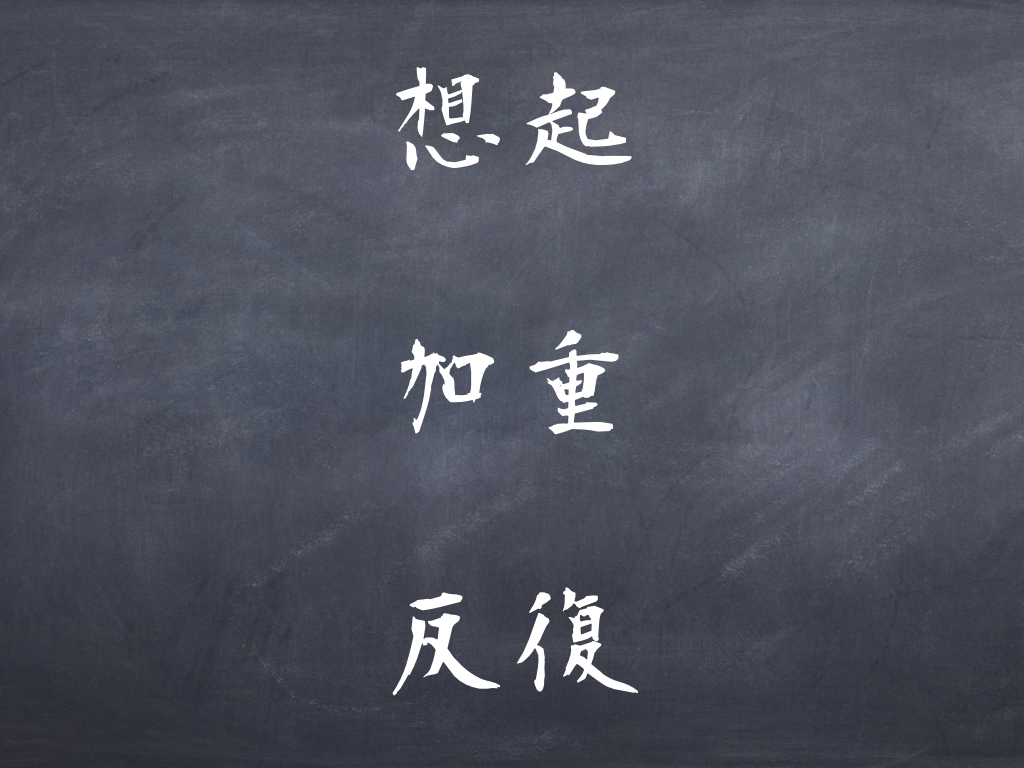

『構造』は把握したが未だあやふやな知識を『想起・加重・反復』を合言葉とした再現訓練を通して『思考の土台』となるまで磨き上げよう。

『想起』(自在の一)

授業で習ったことを授業中に覚えてしまう、いわゆる『できる子』があなたの周りにもいるだろうか?自分は家に帰って復習しなければ全く頭に残すことが出来ないのに、どうやら彼らは最低限の自学自習で頭に残せるらしく、全くもって敵う気がしない・・・。なぜ優秀な彼らにはそんな芸当が可能なのだろうか?これには以下の事実が関係している。

記憶は思い出すたび強くなる。

思い出そうとしない知識は思い出せるようにはならない。よって「授業とは、専ら受動的に知識を仕入れる場所である」と勘違いし、知性を使わず、感性をもってのみ講義を視聴しているようでは、知識の定着にかなりの時間を要してしまうことになる。(たとえば、「あ〜ね。知ってる知ってる」とか、「つまんない。前にも聞いたし、早く終わらないかな」とか、「へ〜。おもしろ〜。そうなんだ〜。ふ〜ん」などと、ただひたすらに心の内に軽く感想をつぶやくことに授業時間の大半を費やしてしまってはいないだろうか?)

「面白い」と思えることが、次の一歩の原動力になるというのは確かに否定できない事実である。しかし、そうした受け身の勉強で出来るのは『仮初の達成感』(身についたという勘違い)を得ることのみであり、それを続けたとて、目的地までの距離はたいして変わらない。

翻って、学習上級者はどのように授業を受けているのか?彼らは常に獲得済みの知識を能動的に活用しようとする。過去に身に着けた知識を徹底的に想起し、その上でそこに新しい知識を関連付けてゆこうとする。

たとえば、重要な概念について講師が授業中に複数回解説・確認を行なったり、日を跨いで再度解説を行うことがあるが、その際に学習玄人の頭の中は以下のようになっている。

「今話題になっているAは・・・たしかA’ということだったよな。んで、Bは・・・あ、そうだ。この前の授業でB’って言ってたはず・・・ん、あれ?そういえば、さっき授業の前半でAと似ているけど混同してはならないCがあるって言ってたな・・・。なんだっけ?・・・ああ、なるほど!CとAの違いはそういうことか!ということは、Aを一言でいうとA”ってことかな?(教師の説明を聞く)・・・お、考えてたので合ってたみたいだな」

このように、上級者はすでに獲得した記憶を引き出しながら解説に耳を傾けるという行為をやってのけ、それにより、習った知識をその瞬間に記憶に強く焼き付けてゆくのだ。

これは、授業中に教師が生徒を個々に指定し、質問に回答させる際にも同様である。「自分が当てられているわけではないから」とか「どうせ思い出せないから」とかいう理由で一切思い出そうとしない学習初心者に対して、学習上級者は逐一心の中で回答しようと試みる。

自学自習の際も同様である。たとえば、テキストをただ何度も繰り返し読み返すだけで学習が完結していたり、あるいは解法の浮かばない問題があったときに、思い出そうとする時間を全く取らず、即座に解説をめくってしまう初心者に対し、上級者は仮に思い出せそうでなくとも、まずもって思い出そうと試みたり、想起できた周辺知識を整理しようと試みる。

要するに、学習対象に迫るにあたり、その時々でのベストを尽くし、その上で解説を確認するというのが、玄人のやり方なのである。そして、だからこそ、学習した知識が強く記憶に刻まれることとなる。

もしもあなたが優秀な彼らの一員になりたいと望むのであれば、まずはこの姿勢を見習うことである。重ね重ね繰り返すが、思い出そうとしないものは思い出せるようにはならない。より良く覚えたいのであれば、この事実をゆめゆめ忘れず、たとえ思い出せそうになくとも、思い出そうとすることに時間を使うよう心がけよう。

さて、最後にひとつ。まれに「思い出すこと」の重要性は心得ているのだが、「思い出せない」という現実に向き合うことに恐怖を覚え、ある種戦略的に「思い出す」ことに背を向ける者がいる。もしそうなりそうになったときは、以下のセリフを思い出してほしい。

『忘却』は『記憶』の母である。

記憶の強化は忘却した事柄を想起しようとすることで起こる。忘却はより強固な記憶のために必要な現象なのだ。忘却を恐れる必要はない。忘れることさえ出来ていない者に比べたら、君の優位は明らかだ。どんどん忘れよう。そして、どんどん思い出そう。

『加重』(自在の二)

苦労して手にしたものと、簡単に手に入ったもの。より大切に扱うのはどちらだろうか?(たとえば「嫌な客に媚びへつらい必死にバイトして貯めた一万円と、コートのポケットから唐突に出てきた一万円」とか「長い長い片思いの末に心を射止めた恋人と、一目惚れ初日に付き合い始めた相手」とか「ロクに勉強もせずに入った大学と、必死の浪人生活を経て合格を勝ち取った大学における学生生活」とか)もちろん手に入れるのに掛かった労力のみが基準となるわけではないが、それでも入手難度の高いモノの方をより大切に扱い、結果、手元に長く残り続けるという傾向は無視できないのではなかろうか。

この傾向は筋肉やスポーツスキルでも同様であるように思える。怪我をしては本末転倒だが、その直前まで追い込むようなハードなトレーニングに打ち込んだ者と、運動不足解消を目的とした軽い運動で済ませてきた者とでは、どちらのほうがより高いパフォーマンスを維持できるだろうか?

これがなぜかと考えるに、きっと我々が『今』を通して(意識的あるいは無意識的に)『これから』を想像する生物だからだろう。すなわち「簡単に手に入ったのだから次回も望めば簡単に手に入るだろう」とか「習慣的にハードなことが求めれるということは、これから先もこの水準が求めれるのだろうから、それに備えて可能な範囲で最適な状態を目指そう」というように。(もちろん「今回難しかったから次回も難しい」なんてことが実際に保証されるというわけではないけれども、我々の行動が成り立つのはいつだって『不十分な情報とそれに発する思い込み』の上においてのみだ)

さて、ではこうした「現在の困難が対象を将来にわたり強固に留め続ける」という傾向を学習に応用するならば、どういうことになるだろうか?大切なのは・・・

『困難を歓迎すること』である。

さながら筋力トレーニングのように、対象への慣れに比例し、常に『ギリギリ』の状態になるよう学習強度を上げてゆく。楽に扱えるようになるたびに、より応用的な条件を設定し、負荷を高め続ける。こうした姿勢を常に維持し続けることが肝心である。

学習強度を高める一番簡単な方法は学習対象をより高度なものに変更することだが、同じ学習対象をそのままに、『困難』を生み出すことも工夫次第で可能である。たとえば、学習の進展に沿って以下の要素を取り込んでゆけばよいだろう。

- 『交互』・・・異なるものを互い違いに学習する

- 『変則』・・・規則を崩して学習する

- 『拡大』・・・学習範囲を広げる

- 『生成』・・・他の知識をもとに導き出す

たとえば、これらを英単語学習に応用すると以下のようになる。

- 『交互』

「1,1,1→2,2,2→3,3,3」のように1単語ずつの連続集中学習に慣れてきたら、「1,2,1,3→2,1,2,3→3,1,3,2」のように3単語をセットとし、交互に学習する。 - 『変則』

「1,2,3,4,5」という並びに慣れてきたら、たとえば「3,5,2,1,4」とか「2,1,3,5,4」という順番で学習する。 - 『拡大』

「1~10」と「11~20」をそれぞれ覚えたら、「1~20」をまとめて学習する。同じ塩梅で「21-40」を叩き込んだら、続けて「1~40」をまとめて学習する。 - 『生成』

たとえば、すでにdisとappearについての知識を学習した状態でdisappearを覚える際、disは否定でappearは「現れる」だから「現れない」とか「隠れる」の意味になるのではないかと予想を立ててから意味を確認する。

『反復』(自在の三)

好きなアーティストの最新曲がすぐに口ずさめるようになるのはなぜだろうか?もちろん「好きだから」というのも一つだろう。(確かに大幅な感情の揺れは記憶を強化する)

しかし、ここでもうひとつ忘れてはならない要素がある。『反復』である。我々の脳は「情報の入出力を繰り返すほどにその情報の価値を高く認識し、それがどこかに行ってしまわぬよう脳裏に強く固定する」という処理を常にバックグラウンドで行っている。(我々の遠い祖先が生活していた原始自然状態においては、「繰り返し出会う対象に習熟しているか否か」が生存確率を大きく変動させたことが理由と考えられる)

つまり、情報の入出力を繰り返せば繰り返すほどに、脳は(「覚えよう!」という覚悟や、「覚えなきゃ・・・」という強迫観念とは関係なしに)「この情報は生存に必要であるに違いない」となかば自動かつ強制的に思い込み、引き出しやすい位置にその情報を固定するようになるわけだ。

こう考えると推しの最新曲の話も納得だ。好きなアーティストであれば動画サイトなどで何度も視聴するだろうし、流行りの曲ならばテレビやらソーシャルメディアやら友達と行ったカラオケやらで特に触れようとしなくても何度も繰り返し触れるだろう。さらにはそんなことを繰り返している内に、通学の電車の中、退屈な授業の最中、やることのない昼休みや、放課後の掃除の時間などについつい思い出すようになってゆく。だからこそ、押しの曲が脳髄に刻まれるのはもはや必然だとさえ言えるだろう。

さて、翻って勉強についてである。モノを教える職にあると「好きなものは一瞬で覚えるのに、英単語は繰り返してもなかなか覚えられません・・・」というセリフにしばしば遭遇するのだが、はたしてその「繰り返し」とやらはこのような水準での繰り返しを意味しているのだろうか?

何かを強く記憶に刻みつけたければ、とにかく入出力を繰り返すことが最短距離である。新しい範囲を学習する前に、簡単すぎてやることのなくなった授業中に、教師の解説の合間に、とにかくスキあらば思い出そう。英単語を、文法を、公式を推しの曲を思い出すのと同じくらいたくさん思い出そう。そうすれば、それらの知識も推し曲と同じように、必死に思い出そうとすることなしに、自然と諳んじることができるようになるだろう。

ただし、注意点がある。試験のための勉強は時間との戦いである。以下の三点に注意し効率よく反復学習を行おう。

- 即答できるものは反復の輪から外すこと

- 叩き込むための反復は口頭で行なうこと

- 定着テストは必ず筆記で行うこと