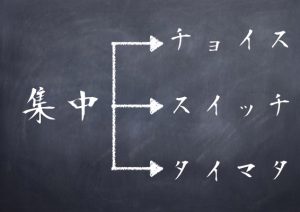

前回(再現[習熟の心得・三])で、習熟の心得についての説明を終えました。今日からは、定着の心得(仕入れた知識を長期間忘れないコツ)について説明してゆきます。まずは定着の心得・一「集中」から。集中を欠いた勉強は、穴の空いた容器で水を汲むに等しく、時間だけがムダに消費されてゆきます。それを防ぐには、まず集中力の向上が大前提となりますが、実は一番効果があるのは断続的にでもいいから集中し続けることです。(毎日集中して勉強することを心掛ければ、「初めは一日20分が限界でも、翌日には30分、一週間後には45分」のように、経験に比例して段々と、でも着実に伸びてゆきます)しかし、工夫次第で集中力を一時的に補強することもできます。スイッチ・チョイス・タイムアタックを上手く使うことで、意識の分散に抗いましょう。前回の記事はこちら↓

前回(再現[習熟の心得・三])で、習熟の心得についての説明を終えました。今日からは、定着の心得(仕入れた知識を長期間忘れないコツ)について説明してゆきます。まずは定着の心得・一「集中」から。集中を欠いた勉強は、穴の空いた容器で水を汲むに等しく、時間だけがムダに消費されてゆきます。それを防ぐには、まず集中力の向上が大前提となりますが、実は一番効果があるのは断続的にでもいいから集中し続けることです。(毎日集中して勉強することを心掛ければ、「初めは一日20分が限界でも、翌日には30分、一週間後には45分」のように、経験に比例して段々と、でも着実に伸びてゆきます)しかし、工夫次第で集中力を一時的に補強することもできます。スイッチ・チョイス・タイムアタックを上手く使うことで、意識の分散に抗いましょう。前回の記事はこちら↓ 青稲塾・Each Student Infinite Possibilities

再現[習熟の心得・三]http://seito-juku.com/再現/引き続き「自学の心得」シリーズです。習熟の心得・三「再現」について。前回(理解)は、×問題(理解できない)を△問題(即答できないが理解はしている)に変える際の考え方、わからないものを理解するときのコツ(因果・抽象具体・比較)について説明しました。さて、×を△…初めから読みたい方はこちら↓

再現[習熟の心得・三]http://seito-juku.com/再現/引き続き「自学の心得」シリーズです。習熟の心得・三「再現」について。前回(理解)は、×問題(理解できない)を△問題(即答できないが理解はしている)に変える際の考え方、わからないものを理解するときのコツ(因果・抽象具体・比較)について説明しました。さて、×を△…初めから読みたい方はこちら↓ 青稲塾・Each Student Infinite Possibilities

自学の心得・始http://seito-juku.com/自学の心得・始/前回は「青稲塾そこ知り英文法」シリーズの10記事め(動名詞と不定詞の違い)を上げましたが、ここで勉強法解説「自学の心得」シリーズのリライトに移ります。さて、今日から8月。夏休みが始まり早二週間。人によって多少異なりますが、新学期突入まで残りあとひ…まとめページはこちら↓

自学の心得・始http://seito-juku.com/自学の心得・始/前回は「青稲塾そこ知り英文法」シリーズの10記事め(動名詞と不定詞の違い)を上げましたが、ここで勉強法解説「自学の心得」シリーズのリライトに移ります。さて、今日から8月。夏休みが始まり早二週間。人によって多少異なりますが、新学期突入まで残りあとひ…まとめページはこちら↓ 青稲塾・Each Student Infinite Possibilities

自学の心得・まとめhttp://seito-juku.com/projects/自学の心得・纏/このページは「自学の心得」シリーズのまとめページです。「どんな教科でも高得点を取る子がいる。逆にどんな教科でも赤点ギリギリな子がいる。両者の違いはどこから来るのか?」この問いが自学の心得の出発点でした。研究の末わかったのは、できる・できないは脳み…

自学の心得・まとめhttp://seito-juku.com/projects/自学の心得・纏/このページは「自学の心得」シリーズのまとめページです。「どんな教科でも高得点を取る子がいる。逆にどんな教科でも赤点ギリギリな子がいる。両者の違いはどこから来るのか?」この問いが自学の心得の出発点でした。研究の末わかったのは、できる・できないは脳み…

スイッチ

のんびりモードから勉強モードへ切り替えるための工夫。本腰を入れて勉強タイムに入るための儀式のようなものです。たとえば、以下のようなものが考えられます。

- 深呼吸で気持ちを整える

- 軽い運動をして脳への血流を促進する

- 計算問題を高速で10題解く

- 知ってる英文を早口音読

- 漢字の書き取り

- 昨日やったことの高速復習

- コーヒーを飲む

- 冷水で顔を洗う

このように、その場で簡単にできること・すでに知っていること・比較的好きなことなどに取り組むと良いでしょう。自分的に切り替えができるものであれば何でも構いませんが、ぼ〜っとした頭をシャキッとさせることや、本腰を入れた勉強への助走、勢いをつけることが目的です。難しすぎて手が止まるものは避け、気分よくサクサク出来るものを選びましょう。初めは効果がなくても、クセをつけるとパブロフ的に効果が出てきたりもします。こうと決めたら取り敢えずいくらか継続してみましょう。

チョイス

「いざ勉強を始めたは良いが、途中で気が散ってしまい、20分しか続かない・・・」これを防ぐのに有効なのは「どこで何をやり、何をやらないのか?」と「何が必要で何が不要か?」をあらかじめ考えておくことです。たとえば以下のように。

- 電車の中では英単語を覚える

- 家に帰って初めの60分は英語長文に取り組む

- これから勉強するテキストだけを机上に出しておく

- スマホや漫画など不要なものは別室に置いておく

- ついつい得意科目に逃げず、苦手教科にもしっかりと取り組む

- 復習が済むまで次のページを見ない

こうしておけば、一々何をやるのかに気を取られることもなければ、合間合間でズルズル他のことをしてしまうリスクも減らすことが出来ます。やることリストならぬ、やらないことリストを作るのも有効です。やってしまいがちだけど、やってはいけないことを毎日箇条書きにし、机の上にでも貼っておくとよいでしょう。

タイムアタック

再現[習熟の心得・三]でも即答の大切さを話しましたが、時間を意識することは集中を保つ際にも一役買ってくれます。

このように、しっかりとタスクを絞った上で、それに適した時間制限を設けることで、勉強効率を上げることができます。勉強の目的は、勉強すること自体ではなく、今よりも賢くなることです。同じ時間内にどれだけ多くのことを学び取れるか、身に付けることができるかが勝負です。勉強のための勉強ではなく、賢くなるための勉強を心掛けましょう。所要時間をどうするかについては、経験を積む中で塩梅がわかってきます。初めはある程度大雑把でも、タスクと制限時間をしっかりと課して始めるように心掛けましょう。